우리 마을 이야기(35) 안천면 백화리(3) 구례

처음 이 마을은 용 아홉 마리라는 뜻의 ‘구룡(九龍)’이란 이름으로 불렸지만, 어느 술사(術士)이 예언이 있어 마을을 지금의 위치로 옮기고 예절 바른 마을이란 뜻의 ‘구례’로 바꿔 부르게 됐다고 기록은 전한다.

전체적인 마을의 풍수는 배 형국(行舟形)에 해당하는데, 1930년경에는 나무 기둥에 오리를 올려 마을 양쪽에 짐대를 세웠다고도 한다. 또 일제강점기에는 마을 뒤 둥구나무 뒤섬바위에 금줄을 치고 산신제를 지냈다는 기록도 있다.

구례마을에는 현재 스물네 가구가 살고 있다. 예전에 마흔 가구가 넘게 살았을 때에 비교해보면 거의 절반이다. 인구로 따지면 감소폭은 더 심하다. 당시는 한 집에 예닐곱 명이 살았지만, 지금은 80%가 혼자 사는 노인들이라고 한다. 게다가 겨울철에는 그나마도 자녀 집에 머물기 때문에 마을이 텅텅 빈다고 한다.

하지만, 주민들은 마을을 영영 떠나지 않는다. 평생을 살아온 고향이고, 인심 넉넉한 이웃들이 있는 곳이기 때문이다. 겨울철에 남아 있는 노인들은 답답한 도시보다 고향에 있는 것이 훨씬 좋다며 마을회관에 모여 알콩달콩 지낸다. 그리고 봄이 오면 도시로 갔던 노인들이 다시 마을로 돌아온다.

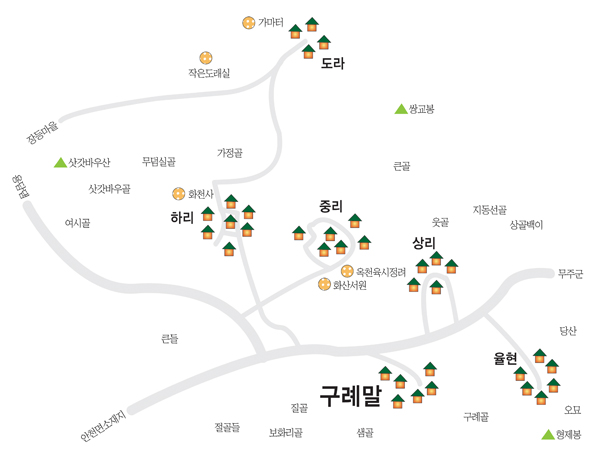

안천초등학교에서 무주방향으로 조금 올라가면 오른쪽으로 마을을 알리는 작은 비석이 있고, 그 아래로 난 길을 따라 들어가면 백화리 구례마을이다.

마을은 텅텅 비어 있는 것 같았다. 마침 찾아간 날이 진안읍 장날이어서 일찌감치 주민들이 나간 모양이었다. 가끔 버스를 타기 위해 마을을 나오는 주민들과 마주칠 뿐이었다.

마을을 빙 둘러보며 마을 뒷산으로 올랐다. 비교적 넓은 개간지가 마을을 안고 있는 산의 경사를 따라 펼쳐져 있었다. 농경지는 포장된 농로로 이어지고 있었는데, 어느 정도 포장이 마무리된 것 같았다.

마을 뒷산에 올라 마을을 내려다보니 규모가 꽤 컸다. 낡은 흙집과 새로 지은 집, 개축한 집이 섞여 있었다. 낡은 흙집은 오랫동안 비어 있는 듯했다.

구례마을 앞 건너편으로 상리마을이 보였다. 남쪽을 바라보는 상리마을은 볕이 잘 들어 포근해 보였다. 반면에 구례마을은 북쪽을 바라보고 있어 볕이 약했다. 나중에 만난 한 주민은 “상리에서는 마루에 앉아 있어도 안 추운데, 우리 마을(구례)은 눈이 안 녹아서 보고 있으면 답답하다.”라고 이야기할 정도였다.

다시 마을로 내려왔다. 그리고 마을회관 뒤에 있는 집 앞 공터에서 솥에 무언가를 담아 끓이고 있는 황의택(72)씨를 만났다.

황의택씨가 “허허”하고 웃으며 맞아줬다. 그러면서 옛날 마을 모습을 이야기하기 시작했다.

“한참 많을 때는 마흔 집이 넘었지. 그런데 지금은 스물네 집밖에 없어. 그리고 혼자 사는 노인네들은 추워지면서 대부분 아들네 집에 가 있어. 어디 보자. 지금 불을 떼고 살고 있는 집이….”

황의택씨가 손가락을 짚어가며 현재 사람이 있는 집을 따져보기 시작했다. 뒤쪽에 하나, 앞쪽에 둘, 셋…. 모두 열네 집이었다.

“몇 년 안 가서 한 열 집이나 남을까? 지금 있는 노인들 모두 가면 말이야.”

마침 황철주(58) 이장이 집을 나서고 있었다. 그러자 황의택씨가 불러 세웠다.

“엊그저께는 마을 공동 안테나를 수리하고 텔레비전이 잘 나오는지를 조사해야 하는데, 마을에 사람이 없어 물어볼 사람이 없는 거예요.”

황 이장도 “허허”하고 웃으며 이야기했다. 요즘 마을을 보며 든 안타까움을 웃음으로 날려버리려는 듯 말이다.

“마을에 젊은 사람들이 좀 있나요?”

“환갑 안 지난 사람이 나하고, 귀농한 사람까지 두 명뿐이에요.”

“귀농하는 사람들이 있는 편인가요?”

“귀농하고 싶어도 들어올 곳이 없어요. 비어 있는 집은 다 쓰러져 가는 흙집이라 들어올 수가 없어요. 게다가 들어오면 농사를 지어야 하는데, 농경지를 구하기가 어디 쉬워야 말이죠.”

“우리 마을은 옛날부터 벼를 많이 재배했어요. 새마을운동 전에는 양지 바른 건너편 상리가 쌀이 많이 났는데, 새마을운동이 시작되고 통일벼가 들어오면서 우리 마을이 상리의 쌀 생산량을 넘어서기 시작했죠.”

황의택씨가 조금씩 옛 기억을 끄집어내기 시작했다. 황씨는 통일벼가 보급되기 시작하면서 농경지가 많은 구례가 많이 변하기 시작했는데, 그래서 벼농사 경지면적도 크게 늘어 안천면에서 지사, 노채 다음으로 쌀이 많이 나는 마을로 꼽혔다고 말했다.

이번에는 황철주 이장이 이야기를 이어갔다.

“옛날에는 상리하고 우리 마을 위쪽으로 주막이 있었거든요. 지금 국도가 옛날부터 많은 사람이 오가던 길이어서 주막이 잘 됐어요. 그런데 주막이 없어지고 나서는 바로 건너편 상리 소식을 알 수 없어요.”

예전 주막이 있을 당시 상리와 구례는 거의 한 마을처럼 지냈다고 한다. 저녁이면 수시로 사람들이 주막으로 모였기 때문에 그곳에서 구례와 상리 사람들이 어울리며 서로 소식을 전했던 것이다.

그러다 인구가 줄고 경제 여건이 좋지 않아 주막이 문을 닫으면서 이제는 왕래가 거의 없는 모양이었다. 많이 걷을 수 없는 노인들이 대부분이기 때문이다.

“옛날에는 새마을장사라고 해서 매일 집집이 돌면서 막걸리 다섯 통을 먹었어요. 그런데 지금은 하루에 소주 반 병도 안 먹어요. 그런 거 생각해보면 옛날이 참 살기 좋았는데.”

황의택씨의 말에 황철주 이장도 고개를 끄덕였다.

구례마을 뒤로 새로 개간한 곳은 큰골이라고 불리던 곳이었다. 본래는 임야였던 곳이었는데, 인근 마을에서 대대적으로 개간한 곳이라고 한다.

그런데 큰골에 생긴 새 개간지는 아래쪽 구례마을에 영향을 주고 있다는 게 주민들의 설명이었다. 물길을 따라 토사가 흘러 내려오는데, 이 토사가 계곡 물길에 쌓이면서 그 많던 가재가 사라지고 물길도 가끔 막힌다는 것이었다.

한 주민은 “예전엔 퍼 담을 정도로 가재가 많았는데, 지금은 찾아볼 수 없어 안타깝다.”라면서 “그저 새 개간지가 빨리 땅에 붙어 토사가 흐르는 게 적어지면 가재가 돌아올 거라고 막연히 생각하고 있을 뿐”이라고 말했다.

◆마을회관에서 만난 주민

마을회관으로 가는 황창주(83)씨를 만났다. 10여 년 전 아내를 먼저 떠나보내고 혼자 지내고 있는 황씨는 요즘 마을회관에서 이웃들과 어울려 지내고 있다고 했다. 마을회관에는 보통 다섯 명 정도가 꾸준히 나오고 있단다.

“우리 아들이 농협 전북지역본부 본부장으로 있어요. 참 공부 잘했지.”

황창주씨는 지난해 농협 전북지역본부장으로 취임한 황의영(55)씨의 아버지이다. 황창주씨는 세 형제를 두었는데, 세 형제 모두 공부를 아주 잘했다고 한다. 세 아들 모두 지금은 사회에서 인정받는 인물로 성장했는데, 그 배경에는 황창주씨의 가정교육도 한몫했다. “정직하게 살라.”라는 가르침이었다.

이런 황씨의 세 아들은 구례마을의 자랑이기도 하다. 황의영 본부장은 매년 고향 어른들을 위해 노인 위안잔치를 열어주고 있다.

“아이들 공부시키느라 집사람하고 고생 많이 했지요. 그래도 그만큼 우리 아이들이 공부도 잘하고 성공했으니 여간 보람있는 게 아니죠.”

물론 세 아들은 황창주씨에게 도시에서 함께 살자고 권했다고 한다. 그런데 평생을 살았던 고향을 떠나는 게 황창주씨에게는 큰 부담이었던 모양이다. 아니, 고향이 가장 편안한 곳이라고 생각한 것 같았다.

마을 뒷산에 불선바위라고 부르는 바위가 있다. 이 바위에 얽힌 이야기는 이웃한 중리마을 ‘옥천 육씨 정려’와 관련 있다. 이 이야기는 임진왜란 때 벌어진 상황을 담고 있다.

임진왜란 당시 황대성(黃大成)이란 사람이 의병 수백 명을 모아 창의했다. 그리고 각지에서 왜병과 싸워 혁혁한 공을 세웠다. 그리고 공의 아내인 육씨 부인은 난리를 피해 몸종과 함께 구례말에 있는 바위 아래에 숨어 지냈다.

그러던 중 황대성은 황간에서 사로잡혀 일본으로 압송된다. 게다가 육씨 부인은 왜병에 잡혀 욕을 당한다. 이에 육씨 부인은 몸이 더러워졌다며 욕을 당한 부분(가슴)을 스스로 도려내고 자결했다.

죽는 줄로만 알았던 황대성은 그의 충의에 감복한 일본인의 도움으로 귀국할 수 있었다. 그리고 고향으로 돌아온 황대성은 아내가 순절한 것을 알고 뒤따라 자결했다. 이 일이 알려져 조정에서는 육씨 부인의 정려를 명했다.

“본래 불선바위는 지붕이 있는 것처럼 생겨서 그 아래에 사람이 들어가 지낼 수 있었어요. 그러다 이 바위가 벼락을 맞아 부서졌다고 해요. 지금은 부서진 바위가 흩어져 있어 마을 사람들이 아니고는 찾기 어려울 겁니다.”