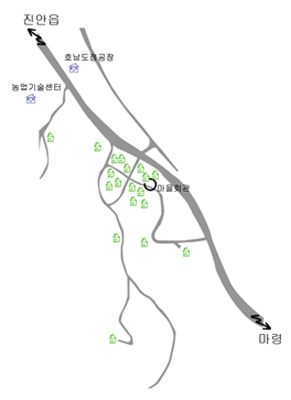

우리마을이야기 113 진안읍 단양리 새마을

◆새마을은 우리가 원조여

새마을은 1953년 한국전쟁이 끝나고 자신의 집과 땅을 두고 떠나야 했던 피난민들이 모여 형성된 마을이다. 1955년 정부에서 피난민들을 위해 산자락을 개간하여 집을 짓고 살게 해주었다.

농사지을 땅이 없던 주민에게 땅을 개간하여 살도록 허용하여 화전을 일구며 생계를 이어나갔다. 철이 되면 나물이며 버섯 등을 캐서 팔았고, 부역을 하면서 부지런히 일했다. 그런 노동의 과정으로 정부에서는 주민들에게 주택을 불하해주었고 땅도 단계적으로 매입을 허용해 주었다.

마을 주민들은 주로 오천리와 어은동 천주교 출신들로 50가구 정도가 형성되었다.

일부 외부에서는 피난민촌이라 하여 오해도 많았다. 처음에는 정착농원이라 부르다가 새로 생긴 마을이라 하여 신촌(新村)이라 불렀다. 대민지원을 나왔던 진안초등학교 권태봉 선생님이 새로 생긴 마을이니 '새마을'이라 부르자 하여 이후 새마을로 부르게 되었다.

1960년대 중반, 진안초등학교 학생들은 2천여 명 되었다. 학교에 갈 때는 6학년 학생이 깃발을 들고 마을 아이들을 통솔해서 진안읍으로 등교를 하고는 했다. 하교 시간은 서로가 달라 각자 왔다.

그 때는 먹고 살기 어려운 시절이라 4, 5, 6 고학년 학생은 마을에 대민지원을 나갔다. 마을에 일손이 필요한 시절 보리밟기, 모심기 등의 일을 했다. 일을 잘하지는 못해도 많은 도움이 되었다.

"예전에 벼메기라는 것이 있었어요. 학생들이 대민지원을 나와서 벼를 베는 일을 도왔지요."

1950년생인 우태만 이장도 새마을 출신이다. 구룡리 암곡마을에서 태어났지만 한국전쟁으로 집이 불타버리면서 가족 모두 새마을로 들어왔다.

"1970년대에 새마을 운동이 시작되었는데 정작 새마을이라는 명칭을 사용한 것은 우리가 원조여."

그렇게 부지런히 일한 덕분에 자식들 모두 공부시키고, 출가도 시켰다. 하지만 가는 세월은 그 누구도 막지 못했다.

마을 입구 색바랜 벽돌집 옥상 위를 왔다 갔다 하는 할아버지의 모습이 눈에 띈다. 그 모습이 마치 껍질이 까칠까칠한 늙고 힘없는 거북이가 천천히 오가는 모습이다. 그 할아버지는 오후가 되면 많은 차들이 다니는 길가에 다리를 펴고 앉아 있다. 한때는 이 마을 가장 부자였던 최경석 씨다.

1936년생이니 올해로 74세이다. 푹 꺼진 볼살과 신발 사이로 드러난 까칠하고 하얗게 벗어진 피부를 보니 세월의 덧없음이 느껴진다. 모두가 없던 시절 15~30마지기 땅만 있으면 부자라고 했다. 최경석 씨가 가지고 있던 논과 밭에 마을 사람들 대부분이 벼를 심고 베었다. 그러니 최씨 집 쌀을 안 먹어 본 사람이 없다고 하였다.

"여기 전부가 우리 땅이여."라며 희미하게 웃는 최씨 할아버지의 얼굴에 언뜻 세월의 시간이 비껴간다.

처음 새마을이 형성되기도 전부터 살았던 정막동 씨(87)는 전라도 순창에서 진안으로 왔다. 13살에 시집을 가서 30대쯤에 진안으로 오게 되었다.

"어떻게 오게 되었는지 기억도 안나."

그렇게 세 명의 자식을 데리고 진안으로 왔지만 마땅히 거처할 곳도 없었다. 마을에 있는 제실 방 한 칸을 얻어 다섯 식구가 살았다. 정곡리와 진안읍으로 밥을 얻어 먹이며 자식을 키웠다. 1955년에 마을이 형성되면서 집도 얻었다. 어려서부터 농사일로 손마디가 굳은 정씨는 새마을에서 가장 모심기를 잘하는 사람으로 꼽혔다.

"아마 모심기는 내가 제일 잘 할거여. 그래 자식들도 다 키웠지."

불편함이라고는 나이가 들어 다리가 아파 마음대로 돌아다니지 못하는 것이 제일 불편하다는 정씨 역시 세월을 비껴가지는 못했다.

◆기억과 현재가 공존하는 마을

새마을에 혼자 사는 가구는 할머니 혼자 사는 2가구밖에 없다. 다른 마을에 비하면 혼자 사는 가구의 수가 적은 편에 속한다. 자식들이 대부분은 모시고 살고 있고, 빈집도 3가구 밖에는 안 된다.

처음 초가집들이 들어섰을 때에는 조그마한 땅에 많은 집을 지을 수가 없어 한 집을 자 모양으로 나누어 방 두 칸과 부엌을 만들어서 사용했다. 지금도 사용하고 있는 가구가 한 가구이며 두 가구는 비어있다. 비어있는 집안을 들어가 보니 대문 옆에는 공동 화장실이 있고, 오래 사용하지 않은 방안에는 벽에 걸려 있는 옷들과 사진만이 사람이 살았던 흔적을 보여준다. 바로 옆집에서 무슨 일이 있었는지 훤히 알만한 구조이다.

서로의 흉허물을 모두 보며 보듬어 살던 시간들이고, 지금도 그리 살아가고 있는 기억과 현재가 공존하는 곳, 새마을이다.