우리 마을 이야기61 정천면 월평리 … (마지막)오동(머구재)

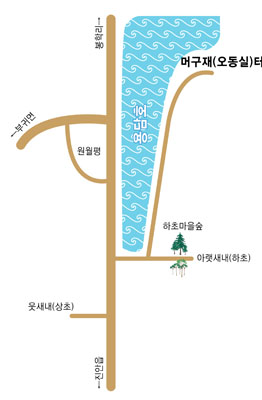

정천면 월평리 오동마을이다. 마을이 수몰됐으니 진입로가 있을 리 만무하다. 그나마 월평리 하초마을에서 용담호 가장자리를 따라 난 임도가 근처까지 이어질 뿐이다.

좁은 임도를 따라 달려가니 용담호 건너편에 정천면소재지가 보인다. 그리고 용담호에 물이 빠져 옛 물길과 도로, 부서진 다리가 드러났다. 한쪽에는 널찍한 건물터도 보인다. 수몰 전 오동마을이 있던 그곳이다.

'오동(梧桐)'의 옛 이름은 '머구재'다. 오동나무의 옛말 '머귀'와 고갯길을 가리키는 '재'를 합한 말이다. 이 마을에 있던 고갯길 이름이 그대로 마을이름이 된 것인데, 옛 금지마을 사람들이 조림장을 보기 위해 넘어다니던 고개였다.

오동나무와 관련한 마을이름을 얻게 된 것은 풍수지리 때문이다. 지세가 봉황이 오동나무에서 알을 품고 있는 형국이라고 하는데, 봉이 대고개에서 죽실(竹實; 대나무 열매 씨)을 먹고, 머구재의 오동 숲에서 쉰다는 전설이 있다.

또 이 마을은 '오석리(五石里)'라고 불릴 때도 있었다. 액막이를 위해 마을 앞에 큰 돌 다섯 개를 세워놓았던 것에서 비롯된 지명이다. 뒤에 큰 돌 세 개는 사라지고 두 개가 남아있었다고 한다.

◆주민화합 자랑거리

본래 월평리는 상전면에 속했다고 한다. 하지만, 거리 때문에 생활권은 정천면이었다. 학교도 정천면으로 다녔다. 그러다 1973년 행정구역 개편에 따라 정천면에 편입됐다.

오동마을은 일찌감치 논농사를 많이 짓는 부자마을이었다고 한다. 그러다 마을에 몇 차례 큰불이 나면서 마을이 사라질 위기에 처하기도 했다. 그 뒤로 마을은 특별히 잘 살지도, 못 살지도 않는 평범한 마을이 됐다고 한다.

이 마을의 가장 큰 특징은 주민들의 화합이었다.

수몰 직전까지 마을에는 교회 하나가 있었는데, 주민 대부분이 기독교 신자였다고 한다. 게다가 두 물줄기가 마을 앞에서 만나 수해도 잦았는데, 수해 복구공사를 함께하면서 자연스레 주민 화합이 잘 이뤄졌던 것으로 보인다.

오동마을은 유난히 크고 보기 좋은 나무가 많았다고 한다. 일단 마을에서는 마을 숲을 가꿨는데, 소나무와 참나무 등이 숲을 이뤄 아주 보기 좋았다고 전한다.

당시 정천면에서는 여름에 면 행사나 모임이 있으면 꼭 이곳 오동마을 숲에서 치르는 게 당연시됐다고 한다. 기록에 따르면 젊은이들 12명이 '녹지회'란 모임을 만들어 숲을 가꿀 정도였다고 한다.

또 이 마을에는 아주 특별한 나무도 있었다. 두 아름이나 되는 참나무와 소나무가 자라면서 줄기와 가지가 서로 엉켜 한 나무처럼 자랐다고 한다. 일제강점기 조선총독부에서는 이런 나무의 가치를 인정해 천연기념물 제85호로 지정하고 표석을 내렸다.

안타깝게도 숲과 정자나무는 찾을 수 없다. 숲은 수몰과정에서 마을에 보상금을 지급하고 수자원공사에서 처리했고, 정자나무는 수해 때 큰물에 쓸려 내려가 표석만 남았다고 한다.

이 밖에도 오동에는 물이 좋은 뒷샘이 있었다. 안뜸 사람들이 이용하던 샘이었는데, 가뭄으로 인해 샘이 마르면 오동숲 밑에서 물을 길어다 붓고 자태골에서 물을 길어와 부어 샘굿을 하여 물이 나오도록 한 때도 있었다.

오동에는 전통적으로 내려오는 마을 행사도 여럿 있었다고 전한다.

가뭄이 들면 봉화재에서 기우제를 지냈다. 저녁에 봉화재 꼭대기에 솔가지 나무를 쌓아 불을 지르며 풍물을 치며 제를 올리고, 낮에는 보 가운데에 생긴 섬 가운데에 차일을 치고 돌로 벽을 만들어 돼지 피를 바르며 제를 지냈다. 비가 내린 뒤에야 차일을 거두었다.

산제도 지냈다. 제관으로 선정된 사람은 열흘간 목욕을 하고 자기 집 입구에 황토를 뿌리며 왼손으로 꼰 새끼줄로 금줄을 쳤다. 제관은 산제단에 제물을 차리고 동네 집집의 성명을 낭독하며 일 년 내내 건강하고 잘 되게 해 달라 빌었다. 그 이튿날에는 풍물을 치며 잔치가 벌어졌다.

1945년까지에는 기세배란 것도 있었다. 농산마을과 봉학리 풍물패가 오동에 들어와 기세배를 하고 풍물을 치며 어우러졌는데, 마을간의 우의를 다지는 행사였던 것으로 보인다.

수몰 후 마을은 없어졌지만, 지대가 높은 곳에 있던 봉서재(鳳捿薺)는 다행히 원형을 보존할 수 있었다. 이곳은 오동리에 거주하던 나주 임씨 가운데 임타라는 사람의 제2 부인을 기리는 제각이다. 임진왜란 상주 목사였던 임타의 부인은 왜군에 붙들리자 자결했는데, 이 일을 안 선조가 자기의 옹주를 임타의 제2 부인으로 맞게 했다는 이야기가 전한다.

용담댐 건설을 반대하고 싸우다 힘에 부쳐 결국엔 보상에 합의했다. 마을에서는 이충이씨를 이장으로 세우고 보상과 관련한 권한을 일임했다. 이중이씨는 가능한 마을 사람들에게 더 많은 혜택이 돌아가도록 하려고 무진 애를 썼다. 뒤에 마을에서는 보상과 관련한 일체의 불평불만이 없었더란다.

그리고 보상이 마무리되면서 사람들은 떠났다. 가까이는 이웃한 봉학리 상항마을로 일곱 집이 이사했고, 부귀면 소태정으로 여덟 집이 옮겨갔다. 그리고 진안읍, 전주, 대전, 금산까지 사람들은 모두 흩어졌다.

하지만, 유달리 단합이 잘 됐던 마을 사람들의 마음은 그대로 남아있었나 보다. 지금도 1년에 한 번은 꼭 사람들이 모인다. 수몰 전에 마련해 놓은 마을 기금을 이용해 함께 먹고 마시며 고향을 잃은 슬픔을 달랜다.

상항마을로 이주해 지금은 상항마을 추진위원장을 맡고 있는 이충이(69)씨는 옛 마을 모습을 뚜렷하게 기억했다

"우리 마을은 진안에서 가장 벼농사를 짓기 좋은 곳이었어요. 물이 좋았고, 일조시간도 많았거든요. 그리고 마을 사람들이 단합이 잘돼 마을 일이면 서로 제일처럼 돌봤어요."

요즘처럼 용담호 물이 빠지면서 오동마을이 있던 터가 드러나면 이충이씨는 기분이 묘해진다고 한다. 그럴 때면 집에 가서 수몰 전에 찍어 둔 옛 고향집 사진을 바라본다고 했다. 가까이 있어도 갈 수 없는 고향마을, 그곳이 오동이다.